黃金優菌源是一種結合長鏈inulin和短鏈oligofructose,經選別不同聚合度的特殊膳食纖維。將菊苣內之菊糖利用特殊酵素剪切,仔細選別使聚合度由小(寡醣)至大(多醣)完整分布之分子。

寡醣、多醣基本上是以醣聚合度做分類 Degree if polymerization 簡稱(DP)

- DP = 1 ~ 2,單醣、雙醣 mono- and disaccharides

- DP = 3 ~ 9,寡醣 oligosaccharides

- DP > 10 ,多醣 polysaccharides

益生質醣聚合度長短,影響了它們在腸道被益生菌所利用分解代謝的優先次序 人體腸道前端的好菌利用短鏈進行快速發酵,後端的好菌利用長鏈進行慢速發酵,讓好菌充滿腸道

- ◎調整腸道菌叢生態

- 作為腸道益生菌等生長繁殖的養料﹐壓抑有害菌種的生存

- 寡多醣具長短支鏈的特性,能均勻分布於腸道,比起其它寡糖更能讓不同的益菌充份利用。

- ◎有甜味卻沒有精緻糖的害處

- 甜度遠低於蔗糖,口感與蔗糖近似,不像蔗糖被口腔中的細菌利用,產生酸性物質侵蝕牙齒,不會造成蛀牙;不會對影響血糖值與胰島素波動,糖尿病亦可使用。

- ◎增加礦物質的吸收率

- 寡糖經腸道細菌發酵代謝後,會產生乳酸、醋酸等有機酸而提高了腸道的酸性。而飲食中鈣、鎂、鐵等礦物質在酸性的環境下有較佳的吸收率﹐尤其是鈣、鎂、鐵等巨量礦物質。因此,若有骨質疏鬆症、等大人、長高高、礦物質缺乏或貧血症狀者,可攝取寡糖來改善症狀。

醫學研究發現,人體90%的疾病與免疫力有關。鋅是人體重要的微量元素,可以穩定細胞膜以及抗氧化。科學證明:補鋅,可以提高抵抗力,孩子不生病。 印度米努·辛格(Meenu Singh)博士的研究發現:連續補鋅5個月以上的兒童很少得感冒。這在國內臨床中也有同樣發現,補鋅能夠提高兒童的免疫功能,縮短患病時間。世界衛生組織(WHO)/聯合國兒童基金會(unicef)也聯合推薦:補鋅可以縮短兒童腹瀉病程,連續10-14天補鋅可以降低兒童後來3個月內的腹瀉發病率。上述研究成果表明,補鋅,對提高人體抵抗力,使孩子身體健康起著極其關鍵的作用。對於成人和老人來說,通過補鋅來提高免疫力而抵抗疫病同樣具有意義。 經常感冒是免疫力低下的表現。 《國外醫學地理分冊》曾發表研究結果:缺鋅可導致重要免疫器官胸腺、脾以及淋巴結的萎縮,重量減少20%-40%。同時,《日本醫學介紹》研究指出:缺鋅會使免疫T細胞功能下降。(缺鋅可抑制T細胞的增殖和分化從而引起T細胞功能損害。)

1908年諾貝爾獎得主梅奇尼可夫的名言:「人的死亡由大腸開始啟動」,腸漏症候群主要因腸道菌叢失衡導致,近代養殖業為了提升「飼料換肉率」,普遍添加抗生素於飼料,造成肉類普遍含抗生素,長期吃肉等於長期吃抗生素。

1980年代東京大學微生物系教授光岡知足曾經作研究長期吃肉的人,從其周邊血可檢驗出上述之毒素,他認為腸道菌叢失衡會造成「慢性自我中毒」,進一步使免疫力下降而產生許多疾病。

這些毒素是「腸漏症候群」(leaky gut syndrome)的原因,初期先使腸子蠕動遲緩、無力而產生腹痛、脹氣症狀。毒素積在大腸由粘膜吸收經肝門靜脈進入肝臟,當肝臟無法完全解毒時,毒素進一步跑到全身體循環,影響全身產生續發症狀:全身不對勁、情緒不穩定、易怒、神經質、對工作失去興趣、注意力不持久集中、消極、缺乏活力。再來發生舌苔、口臭、身體異味。進一步影響神經而有背痛、腰痛、頭痛、頭脹、睡眠障礙、醒來就感疲憊。再嚴重影響到自主神經、發生血管痙攣導致暈眩、呼吸短促、胸痛、手腳冰冷、盜汗,最後臉部皮膚老化產生挫瘡、紅疹、皺紋,所以「臉是大腸健康的一面鏡子」就是這個道理。.

腸子是人體中最大的免疫系統,它擁有人體70%的防禦細胞,大量的防禦細胞與“腹腦”相通。當毒素進入身體時,“腹腦”最先察覺,然後立即向大腦發出警告信號,人們馬上意識到腹部有毒素,接著采取行動:嘔吐、痙攣或排泄。越往消化系統的深處,大腦對其的控制力越弱。部分食管及胃部受大腦控制,胃以下部分則由“腹腦”負責,當最後到達直腸及肛門時,控制權又回到大腦。當腹部神經功能紊亂時,“腹腦”便會“發瘋”,導致人的消化功能失調。

腦部病變最具代表性也最值得擔憂的, 莫過於阿茲海默症了。微生態學專家認為會讓人變癡呆的原因之一,即在於腸內菌群的失調,腸道菌分解過量的有毒代謝產物,如:胺類、酚類和氨類等物質積累所致。有研究顯示,患者腸內「梭狀芽胞桿菌(Clostridium)」大量增多,而雙歧桿菌不只是數量,甚至連種類都明顯減少。由此可知,「菌相平衡」對我們健康的重要性。

承如美國名醫馬克海曼(MarkHyman)說的:「修復大腦最有用的工具就是修復腸道!」若想維持終生清醒而且有用的頭腦──腦力,那就請你先細心照顧好第二大腦吧!

腸道堪稱身體最勞累的成員——每天不停地消化、吸收食物,以提供足夠的養分。其實它的功能還遠不止於此——它還是人體內最大的微生態系統,共有400多種菌群,100萬億的細菌生活其中,掌管著人體70%以上的免疫功能,成為維護人體健康的天然屏障。它的均衡與否,對人體的健康和壽命有著舉足輕重的影響。於是,科學家提出了“腸道年齡”的概念。所謂腸道年齡,實際上就是隨著生理年齡的增長,腸道內菌群分布變化的階段反映,並作為一種反映體質狀況的健康數據。.

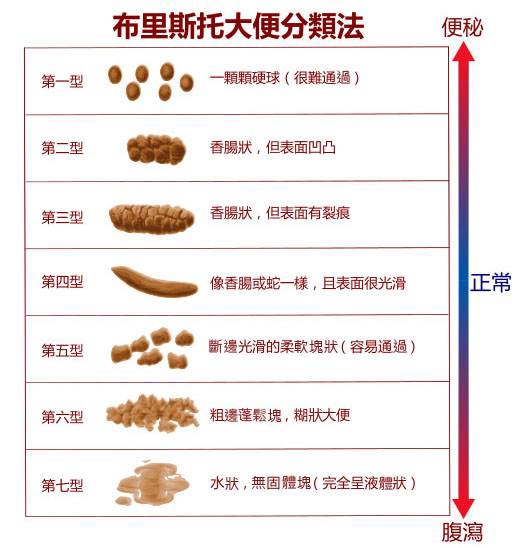

一般來說,在健康的腸道中,大便會被迅速排出,並不會產生太多內生性毒素。但是,當有不良的生活習慣,包括長期食用不健康飲食、缺乏運動,或是長期處在壓力下、慢性疾病以及藥物等,就會導致腸道老化、腸道菌叢生態失衡。 當腸道不健康時,新陳代謝產生的廢物以及腸道的廢物,經腸內菌分解後便會產生毒素,這些內生性毒素會被運送至全身,破壞身體的免疫系統,進而引發過敏、癌症等病變。腸道健不健康對人體影響甚大,除了定期做大腸檢查外,一般民眾若想了解腸道的健康的狀況,建議可以從觀察自己的大便、放屁以及皮膚3指標著手。.